安琪巴黎「自由谈」沙龙纪要与述评

自由在哪里 艺术就在哪里

――旅法策展人崔保仲谈海外华人艺术家的跨文化场域与流变

安琪

怎样在漂泊中安身立命,坚守独立人格和创作自由,这是一个多世纪以来海外华人艺术家的精神苦旅。当代艺术大师赵无极当年抵达巴黎不久(1948),就立誓“不做西方人眼中的中国画家,也不做中国人眼中的西方画家”。今天的中国艺术家,不论身在何处,他们依然在东、西文化之间探寻自己的艺术之路。

全球化浪潮将一些艺术家推向前台,眩目的光环和天价的商业化抄作催生出一个又一个大师级艺术家,真实性被掩盖了,没有谁去关心艺术家的初衷,也没有人追问艺术家作为个体的人,他所经历的苦难和他的艺术探索,地域或国家名片支撑的头衔几乎压倒一切,被金钱裹挟的艺术名利场甚嚣尘上,如此这般奢华的低俗,象流行病一样污染着人们的眼睛,审美被颠覆了,真正的艺术和艺术家较之赵无极时代似乎更加困惑。

不久前,巴黎「自由谈」沙龙荣幸邀请旅法自由策展人、艺评人崔保仲先生莅临沙龙演讲,题目是「后全球化语境中的艺术危机与跨文化创作――关于海外华人艺术家的观察和思考」。崔保仲先生以法国为主,梳理20世纪旅法华人艺术家的文献资料,研究旅法华人艺术家创作中的跨文化现象,并将自己近十年在策展、看展和交流实践过程中的观察与思考一一道来,提炼出从20世纪上半叶的海外华人艺术家李叔同、傅抱石、林飞龙、徐悲鸿、常玉、潘玉良、林凤眠、赵无极、吴冠中、庄喆等,到上个世纪70年代的旅法艺术家司徒立,以及80年代活跃在法国的艺术家严培明、茹小凡、王克平、马德升、陈箴、杨诘苍、黄永砯、沈远、王度等艺术群体,每一个名字的背后,都是沧海桑田以及与历史共振的艺术脉动,突现了这几个不同时代的艺术群体的独特性和重要性。

走出“神坛” 、向往自由

崔保仲1976年生于中国河北一个天主教世家(同时也是中医世家),自小在神学教育和道家文化的熏陶中成长。 2002年被中国天主教地下教会派遣到巴黎神学院深造,曾先后在中国和法国的天主教堂担任神职。2008年,崔保仲经过痛苦的内心挣扎和反思,申请还俗,2012年获梵啼冈正式批文。在此期间,他在巴黎勤工俭学,获得索邦大学比较文学硕士后,攻读文学博士。在读博第三年时,受法兰西学院文学院士程抱一(François Cheng)先生的影响和启发,开始了他现在的研究课题,并且齐头并进,从事自由策展人和艺评人的工作。

崔保仲做艺术纯属偶然。他说:起初是应田德熙、初鸿睿、沈珊等旅法艺术学人的邀请,他们希望有一个非艺术科班出身的朋友,一起做一些与艺术相关的活动。 当时,田德熙为巴黎艺术城驻地艺术家,周末大家经常聚在他那儿长谈切磋,思考他们这一代应该做点什么。正是这一契机,让崔保仲走近了艺术。

2013年,这些生活在巴黎的策展人、艺术家、文化媒介人共同创立了VIA(拉丁语,意为道路)当代艺术协会,旨在支持年轻艺术家的展览和驻地交流,展现人文关怀和生活美学。最初由沈珊提议,田德熙、初鸿睿、郑乐,以及马仲怡、张慧、黄茗悦(目前在加州大学攻读社会学博士)等都加入了协会。

恰在这时,崔保仲认识了旅法学者、法兰西学院文学院士程抱一先生(2012)。回想起来,这真是一种缘份。程抱一身上那种中西文化、中法两种语言、以及宗教的融合,都引起了崔保仲的好奇,通读程先生的著作后,他受到很大启发,觉得自己也可以融合身边的这种语言、文化和宗教的差异性,走出一条自己的路。自那时起,崔保仲便对程抱一先生行以师礼,“几乎每周都要拜会聊天一两个小时,话题关乎程先生的生活经历,他和常玉、潘玉良、赵无极等艺术家的友谊。当然,聊得更多的,还是关于艺术、哲学、文学诗歌等等”(崔保仲语,下同)。

对崔保仲来说,这些交流比上课的收获要大得多。他说:“我在他身上看到了一条旅法华人的线索。当时突然萌生出一种类似使命感的东西,觉得这件事情我得去做。也就是那时我对文献有了一些意识,会自觉去做一些纪录,积累资料。”

2014年春,崔保仲以「宗教与自由初探」为题,第一次应邀来巴黎「自由谈」沙龙演讲。他从个人角度,以自己的亲身经历,来解读这个看似有点抽象,有点理论的命题,探讨宗教的外部自由与内部自由。

在金钱第一的当下,中国人的精神家园彻底被摧毁了。构建新的价值观,是一项当务之急的重大工程;注重个体,是一个时代进步的标志,它不仅仅是信仰或宗教层面的东西,更是一个个体存在的心灵层面的东西。是时,崔保仲正处于个人角色转型的第二个阶段:路究竟在哪里?他的演讲,再现了个人叙事的重要性,可看作是他对自己的过去做了一个交代,划上句号后,翻开了新的一页。

在异乡文化中感知艺术

同年,崔保仲认识了年轻学子赵巍。当时赵巍想学电影,保仲想拍纪录片,记录刚毕业不久的旅法青年艺术家的生活、思想、创作狀態。两人一拍即合,很快投入采访拍摄,一个策划编导,一个主导拍摄。后期制作中,崔保仲边学习边摸索,用了半年时间剪辑成片,于2015年10月以「艺术之路Les voies de l’art」为名推出公演,受到广泛好评。

该片真实去雕饰,以歌手许巍的「蓝莲花」为主题曲贯穿始终,开片一句“没有什么可以阻挡,我对自由的向往”,摇滚而深沉地表达了这些漂流他乡的青年学子对自由的追寻。青年艺术家郭成东、孟娟、马仲仪、赵端、田德熙、吴昊、韩琴、苏北和蔡剑超(二人组合)等参加了拍摄,他们通过自己的亲身感受与编导提出的问题交流对话,包括对艺术和不同教育制度的思考、精神的迁徙带来的困扰、艺术作品中的隐喻及其语境的探讨等等。其中,法国艺术评论家Alin Avila和巴黎美院教授Jean-Luc Vilmouth先生关于文化的异乡感与本源文化的碰撞、艺术家为自己而存在的个性自由等论点,深刻睿智,表现出法兰西民族深入骨髓的人文情怀和自由精神,沐浴在这种文化氛围中的中国年轻艺术家,很快走出困惑,找到自己的路,如歌词所说:

穿过幽暗的岁月

也曾感到彷徨

当你低头地瞬间

才发觉脚下的路。

这部纪录片,是崔保仲的一次重要的艺术实践,由是,他确认了自己的定位。2016年他策划的百名旅法青年艺术家的「对流层」展览,是在此基础上的延续,给出了预期的答案。

自此,崔保仲开始到处查找资料和看展,先后在总部设在纽约的亚洲艺术文献库(AAA : Asia Art Archive)和香港分部查资料。他观察到,国内中国艺术家、特别是1980年代的中国艺术家的信息非常完整,很有系统。但是旅法海外艺术家的资料相对来说不是很多,老一辈的就更少。于是他想自己去找,以了解一百年前林风眠他们那一代来法国时的生活、学习状态,了解他们怎样在两种不同文化、不同语言中碰撞。

崔保仲的首次尝试,是2017年在上海刘海粟美术馆的展览“从东方到巴黎”,“那是一个时间表一样的展览,时间跨度从百年前的8位旅法艺术家如林风眠、徐悲鸿,潘玉良;到20世纪中期的赵无极,吴冠中,朱德群,程抱一;再到21世纪年轻一代的8位艺术家,展览准备了近两年”。

除此之外,自2013年到新冠疫情前的2019年,崔保仲参与和独立策划了50多次展览,从初创期的简易场所、支持者提供的自家客厅,到大型展地,如上海刘海粟美术馆(如上)、法国艺术家工作室集聚地、位于大巴黎圣德尼市(Saint Denis)的6B艺术空间的「对流层」展览(2016)、法国图尔博物馆的「程抱一(François Cheng)水墨个展」(2018),以及「中法情色艺术节」和罗马尼亚布拉索夫国际驻地交流活动(2019)等,展出不拘一格,各具特色和影响力。

在这个过程中,崔保仲曾多次应邀到清华美院,北大,西安美院等地进行讲座。他也多次组织安排法国艺术家前往中国上海、宁波、长沙、深圳、德州等地进行创作展览及驻地交流活动。

去年5月初,巴黎「自由谈」沙龙特邀美国斯坦福大学高级研究员吴国光博士做题为「我们是谁?中国何在?」的演讲,吴国光首次提出的“亚流亡”概念,以及构建海外华人精神文化共同体、我们应该做什么的思考,引起了崔保仲的极大兴趣和强烈共鸣,他在讨论中说:“海外艺术家群体,与吴国光先生讲的亚流亡状态很接近,我们已经变成法国人了或者怎样,但是我们的黑头发黄皮肤永远也改变不了。我们永远都不可能完全变成法国艺术家,但是我们也不是中国艺术家,那你说怎么办?我一直在思考这个问题,我们怎么定位自己的身分 ?我们这些在海外的艺术家、藏家,还有我们的研究策展家,是不是能够形成一个共同体,建立起一个独立于中国之外的艺术生态。”

基于这种思考以及延伸,本沙龙再次邀请崔保仲来演讲,从旅法艺术家的代际划分及其命运,来看海外华人艺术家的跨文化场域与流变,探讨构建海外华人艺术生态的可能性。

第一代:“师夷救国”、构建美育系统

关于旅法华人艺术家的代际,崔保仲是根据他们成长的年代和艺术成熟的阶段来划分的,包括他们的成长背景,来法国的原因,所受时代的影响,作品的风格,以及他们在法国生活的具体时间点等因素。

第一代:自五四前后到1939年。中国社会处于剧烈变动时期,整个思想文化界十分活跃,是一个非常开放的时代。以中国现代教育之父著称的民国政府教育总长蔡元培,推动教育改革, 主张“教育独立”、“兼容并包”,倡导美育教育,向西方学习。据资料统计, 1919到1920年两年间有1200人到法国留学,其中很大一部分人是用庚子赔款的钱,希望能够为中国培养学生。蔡元培自己先后多次访问法国和德国,1914年他在法国结识了法国著名数学家、前法国总理、时任议长的保罗·班乐卫(Paul. Painlevé,1863-1933),建立了高尚的友谊。直接后果是,1920年3月巴黎大学中国学院宣布成立,班乐卫为首任院长。同年6月,班乐卫率法国文化知识界知名人士和数学家对中国文化学术界进行了友好而广泛的访问。8月31日,蔡元培聘请班乐卫任北大名誉教授,授予他“理学荣誉博士”称号,开启了中国大学授予外国著名学者荣誉博士之先河。1921年蔡元培出席在法国里昂建立的中法大学奠基仪式。

蔡元培先生的师夷救国,而非师夷治夷的教育理念,是一种极有远见,极其开放的现代意识,整整影响了几代人。

在这样一种社会背景下,这一时期的旅法艺术生,除了常玉、潘玉良留在法国,其他人基本上均于二战前学成回国,实现自己的抱负,在中国建立美术学院系统。

例如以四大美专校长著称的刘海粟、徐悲鸿、颜文粱、林凤眠,这几位早期留法归国的艺术大师,各以自己的方式践行美育,被尊为中国现代艺术的奠基者。

刘海粟(1896-1994):在艺术圈里,他是一位新文化运动“暴风雨中的旅人”,他创建的上海美专,被视为“一个自由的、浪漫的、个人化的艺术学校”。因他而起的“模特儿之争”,就持续了十年之久。

徐悲鸿(1895-1953):1946年任国立北平艺术专科学校校长,并于1950年任中央美术学院院长。是第一个在中国美术院校的课程中系统地建立起高水准的西方素描写生及油画学科的艺术大师;

颜文梁(1893—1988):1922年与朱士杰创办苏州美专(后来的南京艺术学院),1928年在校内成立了“苏州美术馆”。作为早期留法艺术生,他全力引进西方油画,潜心于色彩、透视,被称为中国第一代油划开拓者之一。他学成归国时带回的一大批西方美术画刊和450多座西方经典石膏像,轰动中国美术界。

林风眠(1900- 1991):1924年在法国斯特拉斯堡莱茵河宫举办的中国艺术家展览中,他展出的42幅作品,以中西融合的独特审美,引起业界和媒体的关注,被「东方杂志」称为“中国留学美术者的第一人”, 深受观展的蔡元培先生的赏识,遂于1928年应聘蔡元培创办的杭州艺专(中国美院的前身) 出任校长,并兼教授,践行蔡元培提出的“美育代宗教”的理念。赵无极、吴冠中就是经他培养而赴法求学的艺术生。

这批回归者,尽管经历了1949年中国政权易主后的各种政治迫害,但是他们完成了教育救国的历史使命,对中国的美育教育做出了不可磨灭的贡献。

留在法国的常玉和潘玉良怎么样呢?崔保仲介绍,常玉(1895年-1966),家境殷实,是一个自由派的公子哥,他特立独行,在1930年代前后的法国艺术圈很有名气。常玉当时和法国一位重要的收藏家、艺术赞助人亨利·皮埃尔·侯谢(Henri-Pierre Roché,1879-1959)关系密切,得到侯谢的支持赞助。但后来他们意见不合闹翻了,分道扬镳之后,一些画廊受侯谢影响,开始抵制常玉的画,不买他的画。这时,常玉的家境也破败了,加上他性格孤傲,晚年生活非常艰难,家里连煤气都烧不起,还因交不起电费而被断电。但是常玉并没有因此而屈服,和老友去咖啡馆时,还是穿的有模有样一丝不苟,并且一直坚持自己的绘画创作。遗憾的是,1964年常玉应邀在台湾举办个展,寄去了40幅画,当时正好中法建交,他就拿了中国护照准备经埃及去台湾,没想到这样一来台湾的签证就等于作废了,他再想换回台湾护照也不行了。两年后常玉去世,当年寄去台湾办展未果的作品,几十年没动,重见天日时,色彩已失去原貌。

潘玉良(1899年-1977),是一位非常有个性的女子,她的三不原则“不入法籍、不卖画、不结婚”,在那个年代很是惊世骇俗。潘玉良逝于1977年,她的遗嘱就是把所有作品(据说有3千多件)全部捐给安徽省博物馆。当时中国刚结束文革,百废待兴,那批作品几经周折运回去后,放在一个地方就没人管了,由于几十年没开箱,储存环境也不理想,等到再打开时里面都发霉烂掉了,“修复展出的作品色彩很糟糕,让人大跌眼镜”。

第一代旅法华人艺术家回归与飘零的两种命运,让人唏嘘蹉叹。

第二代:断崖式回归与流亡,艺术在他乡

第二代(1945-1976年),以赵无极、朱德群、熊秉明、程抱一为主,属于战前长大而艺术成就开始于战后的一代,没有经历文革。

1949年中国权力更替,周恩来总理呼吁这批留学生回国,吴冠中、王道乾等人先后在1951-1952年返回故土。熊秉明想再多学习几年,就没回去。程抱一稍微晚了一点,恰好看到正在中国发起的一场龙卷风般的对著名文艺理论批评家胡风的大批判,他觉得这样不行,不能回去,就留在法国了。程抱一的自专体小说「天一言」记录了他们这批人的经历。

文革期间,林凤眠亲手毁掉了自己的3千多张藏画。他的弟子赵无极1972年第一次回国探亲时,要求拜访遭受批斗关押的林风眠,受阻未果。但赵无极没有放弃,在他的屡屡要求下,几年后终于得到有关方面的允许,当赵无极以“外宾”身份跪拜恩师林风眠时,两人抱头痛哭,在场者无不动容。无极的拜访,让林风眠的待遇得到改善, 于1977年移居香港。

吴冠中回国后不久,就遭遇文艺整风以及接连不断的政治运动,他的民国官派留学生身份,当然是资本主义的靶子,被下放到农村劳动,直到文革结束才得以平反。1978年,吴冠中在中央工艺美院举办首次个展时,已年届花甲。

同一时段、不同的历史背景下,留在法国的赵无极,成为举世闻名的当代艺术大师。但他与同时代的飘零者一样,忧国之心从未泯灭。无极曾告诉我1985年他应母校邀请回国为绘画讲习班授课的情形,“在一个月里教了来自全国各地8所学院的近30名师生”。他说: “他们当时受苏联的影响大的不得了,我对他们说,我第一个想做的就是改正你们受苏联的影响。中国这么丰富的传统,结果你们找最不好的画,最不好的国家来做你们的示范。而且来的老师都不是最好的画家,苏联不会派最好的画家到中国来。他们要我教他们抽象画,我说我只能教你们基本的东西,抽象画是你自己需要才画,并不是为了画而画。感情上你要有这个需要和冲动。我说,你们不用眼睛看现实的东西,中国画没进步就是这个毛病。你们画的画都是一样的,颜色也是一样的。摆一个模特儿在那,还没有开始,就先把颜色调好了,这简直是开玩笑。规范化的东西太多,你们是在记忆力里画画。”(安琪「无极的世界」2013)

一个月的教授,胜过寒窗数十年,无极就是要唤醒学生的自主创作意识。对此,当年参加讲习班的学员,至今心怀感念。

与第一代不同,他们的回归与流亡都是断崖式的,两边都没有退路:回归者被钉在报国情怀的“十字架”上,没回归者成为流离失所的一代。

但是,后者的艺术生涯与前者有云泥之别。唯此,尚得以传承那曾断裂的艺术脉动,告慰先辈和漂泊的灵魂。

第三代:崛起的艺群

第三代旅法艺术家似应该分为两个时间点:

一、自1950年起,来法国的大陆艺术家就中断了,台湾旅法艺术家(1950-1976)填补了这个空白,如朱德群(原为第二代大陆旅法艺术家,后去台湾,1955来法),彭万迟(1961),以及台湾艺术家的两个重要的艺术画会“五月绘画”(和“东方画会”的成员廖继春、庄喆、刘国松、李仲生等,他们都算是战后一代。

二、崛起的艺术群体(1976-1999):這一代艺术家在文革期間長大,是恢复高考后的第一批艺术生,基本都是1980-1995年间到达法国的,在国际上有一定的影响力,许多作品被国家级博物馆收藏。

这一代艺术家的特点是思想活跃,有抗争意识。他们经历的标志性事件有两个,国内“民主墙”(1979)时期的「星星画展」、和在法国蓬皮杜艺术中心举办的「大地魔术师(Les Magiciens de la Terre)」国际当代艺术展(1989)。

「星星画展」,被称为艺术权利运动,基本诉求是独立自由地创作。旅法德裔艺术史学家、国际独立策展人杨天娜博士说:“星星画派还有很重要的一个因素,它把艺术带到公共场所,而且把他们自己的作品挂在中国美术馆的外墙上,这个很重要。他们先从外面围绕它,第二年就真正地在里面做展览了。不说他们在风格上有什么影响,但起码从表达方式上,对艺术家影响很大。这给他们一种很大的自信,而且也告诉艺术家和知识分子:好了,开放时代来了,艺术家可以参与,提出一些新的观念”(引自杨天娜在巴黎「自由谈」沙龙的演讲,2018年5月26日)。「星星画展」遭到封杀后,几位主要发起人四处飘零,但也因此,在那个讯息封闭的年代,他们将「星星画展」所追求的自由精神传播到了“墙外”,其中辗转旅法的有「星星画展」的两位重要发起人王克平(1984)和马德升(1986)。

之后的85艺术新潮,似可看作「星星画展」的升级版。著名艺术评论家、被称为中国当代艺术“教父”的栗宪庭先生,提出“重要的不是艺术”(「中国美术报」1986年7月14日),强调的仍然是艺术权利问题,是艺术家独立自由地创作诉求。

1989年在法国蓬皮杜艺术中心举办的「大地魔术师(Les Magiciens de la Terre)」国际当代艺术展,是一个跨世纪的重要展览。策展人、法国蓬皮杜艺术中心馆长让-于贝尔·马尔丹(Jean-Hubert Martin)亲自前往中国挑选艺术家,并邀请艺评人费大为作为中方策展人参加筹办,当代艺术家黄永砯、杨诘苍、顾德新参加了展览。这些走出国门的艺术家,自带对那个时代的反思和崇尚自由的青春气息,最大限度地利用这珍贵的自由创作契机,即兴(作品在海关受阻,带不出来)和近乎灵魂出窍般地尽兴地推出了他们的作品,第一次展示了中国当代艺术家的创作潜力。

中方参展人费大为在接受记者访谈时说:“这是八十年代以来当代艺术中具有里程碑 意义的国际展览。该展的出现,在艺术界揭开了关于多元文化、后殖民文化等问题的思考和讨论,也使非西方当代艺术成为九十年代艺术界最关注的热点之一”(安琪「中国当代艺术与"第三世界"心态--与艺术评论家费大为探讨当代艺术的价值取向」1998)。

对当时的中国艺术家来说,策展人是一个非常新的事物。作为中国最早的国际艺术策展人,费大为自1991-1994年,相继策展了「为了昨天的中国明天」(法国1900)、「非常口」(日本1991)等展览,推出了黄永砯、陈箴、蔡国强、谷文达、杨诘苍、严培明等当代艺术家及其作品,这些艺术家曾经是85艺术新潮的主将,“在国际舞台上形成了一种相对接近的语言模式。就是说海外的中国艺术家,不仅在他所在国的艺术圈里已经站住了脚,而且他们之间也有种互相参照的效应。他们一方面越来越脱离中国的现实背景,一方面又以一种特殊的方式使他们在中国的生活经历与新的语境重新结合起来”(费大为语,同上)。

这些大展打破了海外华人艺术家一盘散沙、各自为阵的状况,展现了华人艺术家的群体面貌。

在这种情势下,1990年代初旅居巴黎的策展人侯瀚如,以其策展理念和颇具前瞻性的一系列展览,很快脱颖而出,成为引人注目的国际自由策展人和艺评人。例如由他联合策划的《运动中的城市》(1997-2000)、威尼斯双年展法国馆(1999)、紧急地带(2003),以及上海双年展(2000)等等,从创意到规模,都极具张力,体现出策展人跨越地域的深度思考和探讨。

作为专栏批评家,侯瀚如看重艺术的独立个体表达,强调反抗精神和“想像不可能中的可能”。在他看来,艺术永远在寻找自己的位置。“每个时代都有它自己的问题,这个时候做艺术才有意思。艺术不是说去简单地批判什么东西,它必须是建立在对自己的语言非常自信的基础上,辐射出去的一种影响。我们现在应该再次去思考这个问题”(侯瀚如语)。

在国际多个大展中受到瞩目的观念艺术家陈箴(1955-2000),是一位极具天赋的灵魂艺术家。出身医生世家的陈箴,25岁得了溶血性贫血,45岁英年早逝。在陈箴的作品中,饱含对生命的思考和深沉眷恋,他以疯狂的创作来赢得生命的厚度,计划总是排到了来年,有时会有十多件事情在同时跟进或完成。这些哲学层面的反思相伴着自身对病痛的抵抗,融入作品的是人的日常和情感跌宕;人类赖以生存的社会环境及其隐喻的思想内涵;悲悯情怀与超越肉身的自由精神。去年十月中旬,巴黎赛努奇亚洲艺术博物馆 (Musée Cernuschi) 展出的陈箴装置个展「共振」,令人深切感受到艺术的力量和不朽。陈箴的生活、艺术伴侣,旅法艺术家徐敏,年复一年地不断推出和完成陈箴生前的构思、创作,让陈箴这位不在现场的艺术家及其作品,永不缺席,宛若仍在我们中间,与我们对话,个中情境,感佩至深。

在此,值得重笔一书的是另一位第三代旅法艺术家司徒立先生。司徒立生于1949年,文革后期的1975年辗转香港来到巴黎,是第一位在蓬皮杜艺术中心办展(1982)的华人艺术家。1988年他回广州探亲时,寻找幼时玩耍的街巷,却看不到一丝让他梦魂牵绕的“烟火”痕迹,整个广州成了一个大建筑工地。迷茫中他一跺脚“打道回法”。但是他放不下那个“大建筑工地”的场景,觉得自己不能袖手旁观。如同欧洲中世纪的黑暗时期酝酿了文艺复兴 的萌芽一样,在中国遭国际社会制裁、各个领域都处于低迷状态的时候,司徒立却“逆向回归”,希望以一己之力为中国文化的复兴做点什么,实践自己“构建人文精神,用艺术改变生活”的理想。自1991年至今,司徒立先后在西安美院和中国美院任客座教授、博士生导师,成立研究院,引荐了一批法国二十世纪最杰出的艺术大师,如画家阿希加(Arikha)、森.山方(S. Szafran)、雕塑家雷蒙.马 松(R. Mason)、摄影大师布列松(H. C. Bresson)等。首次将西方“具象表现绘画理论和实践体系系统地引入到中国的高等艺术院校”(1995),前无古人地完成了引进西方具象艺术,并将其根植于中国文化中的创举 。不仅如此,2015年10月,司徒立与民营企业家、收藏家陈火法先生共同创立了以收藏、研究、展示为重点的「光达美术馆」,为具表绘画的传承发展开辟了一个“安身立命”之地。这是一个有系统地挖掘、传播艺术,拯救艺术的成功尝试。在三十多年漫长而艰辛的过程中,我们看到司徒立先生作为艺术家和行动者的双重创造力!

司徒立曾说:真正的艺术交流,其实都是一些个人。这些个人虽然很弱,象一条丝一样柔软,柔韧,但也正是这条丝,逐渐变成了丝路,就把整个的历史文化交接起来了。又好象客厅角落隐藏不见的电线,因为有了它们,才有了灯。真正的文化交流,就是这样完成的。

从首任杭州中国美院院长林凤眠、到当代艺术大师赵无极、吴冠中,再到中国美院客座教授司徒立,这三代艺术家的命运本身就是一部时代变迁史。他们均以自己的方式完成了自己的文化使命和历史传承,堪称旅法艺术三杰。

不要落叶归根,要落地生根。

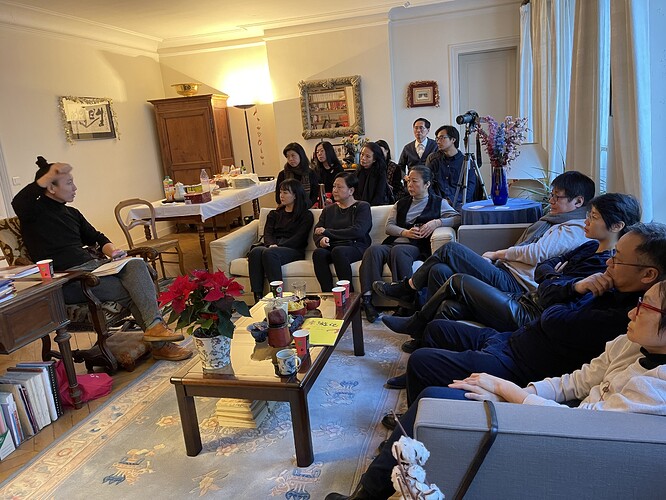

本期沙龙参加者包括学者学人、独立策展人、艺术家、导演、作家、媒体人等人出席,年龄从50后到90后不等。沙龙讨论热烈,话题延伸到艺术家的故土情怀、根文化、以及身份认同等问题。基本共识是,故土情结不只是中国人有,西方人也有;根文化,不一定是爱国,它可能是一种乡愁。赛义德写「乡关何处」,是乡愁,也是更深层面的身份认同;不要落叶归根,要落地生根。

记得初到巴黎时,听到有传言说居住在法国的中国人常有出生登记,很少有死亡登记。就象亚洲人看西方人长相都差不多一样,西方人看亚洲人也分不大清楚,再加姓氏名字拼读不规范,经常相当然地被怀疑有非法冒名顶替之嫌。事实情况是,许多远离故土的海外华人,拼搏到了一定年龄,就落叶归根回国了,完全不是西方人所想像的那样。

追溯历史,从士大夫到庶民百姓,中国人与生俱来的根文化意识,让他们紧紧地守护着自己的家园,视迁徙为危途。流放他乡,自古以来就是一种惩戒,许多脍炙人口的诗歌,都是流放者留传下来的,主要表达的是对故土的眷恋。历代被罢官流放的“士”,多有“位卑未敢忘忧国”的情怀,不论在哪里,都会尽自己的绵薄之力,改善民生。例如北宋文学家苏轼,一生仕途坎坷,多次遭贬斥流放,所到之地,无不造福于民,最后病死他乡,留下传世诗作。中国1950年代初至文革,许多有各种“历史问题”的读书人和技术专业人才,被“下放”到大西北、青藏高原等边远地区。他们与苏轼一样,无不为当地的建设,贡献自己的力量,在文化思想领域尤为突出。

这种情形如旅法人类学博士胡嘉兴指出的那样:根是一个中国文化的问题。中国文人有一个溯源的心理,对源头有一种崇拜的情感。在中国艺术史上,象八大山人,石涛等,他们不在正统的话语体系中去寻求认同,而是自己把自己边缘化了。他认为:“中国文化里还有一条非常美好的线索,就是隐士文化,就是自己主动出世,成为一个独立的人。这种文化上的觉醒,在中国文化里是一直存在的。”

问题在于,曾几何时,这种传统“根文化”的乡土情怀,在很多情况下被人为地与爱国主义、民族主义混淆在一起了。

新冠三年,是一个重要的回归和出走的轮回契因。疫情初期,西方各国还懵懵懂懂的时候,海外学子不顾昂贵的机票,能回国的都抢着回国,许多媒体嘲讽要西方“抄作业”,向中国学习。然而时过不久,情况就逆转了。我们看到,当西方国家在民主机制下亦步亦趋地防疫,最终渡过了难关的时候。中国则呈现出疫情回潮的乱象,超越底线的“疫革”式清零,更是火上浇油,防疫变浩劫,使得中国数十年的经济崛起,在这时凸现出重经济、轻政治的重大改革缺陷――国民仍然处于人权的初期阶段,安居乐业仍然是遥远的梦想。但是,在全球化过程中,已然见过世面的中国人,不愿继续生活在恐惧中,能出海的,带着孩子一起走,彻底、决绝,义无反顾,用的新词是“润”。年青人的“白纸”抗议,更似一种近乎悲壮的“行为艺术”,发出愤怒的呼声,其内在张力,引起很大的共情。

或许正是从这个意义上, “根文化”这个似乎天经地义的概念,显得有点困扰,令人反诘。早年如潘玉良,她一方面很有个性,另一方面又很放不下,那么多的作品最后硬要运回去,结果全坏掉了;再如1950年代初归国的海外学子,在接二连三的政治运动中,哪一个不是所学俱废,凄惨度日,人生最美好的年华付之东流;还有香港2020年国安法实施以来港人与大陆人如出一辙的出海潮,香港已不再是大陆逃亡者的港湾,出走也不再是传统意义上的“危途”,个中意味,令人回肠、深思。

旅法中国导演胡雪杨举例说,香港这个地方所有的优势和劣势就是她没有根。没有根,她发达,她海纳百川,这是她很牛的地方,但这也是她的劣势之处。这句话在香港回归后印证了。他说:“香港那么多一流的导演和演员,全部回到了大陆,因为大陆有金子,他们在大陆可以勾兑更多的钱。只有一个演员坚守在香港,她就是陈可辛的伴侣吴君如。她演过一部电影叫「金鸡」(2002),描写九七香港回归以后,一个香港妓女的故事,反馈了香港人对回归政策的所有认知,是一部很了不起的电影。”

自由的艺术,艺术的自由

胡雪杨从个人体验指出,文化只能理解,不能沟通。“就像我拍个电影,外国人觉得这很好玩,但是没有中国人之间的这种交流的品行和特定的文化气息,包括不同音乐的认知,真的很难沟通。”

对此,艺术家徐敏持不同看法。她说:“沟通了才能理解,首先是沟通,不沟通的話,理解錯了你都不知道。”

旅法国家级博物馆导游李桦认为沟通很难。他指出:这里有文化层次的差异。因为中国文化和西方文化的差别太大了,几乎是不可沟通的。比如翻译家、历史学家、政治家赵复三(1926-2015),他既有中国文化的深厚底蕴,又是基督徒,对西方文化有同样深度的了解,但他的结论就是这两个文化之间是不可沟通的。李桦承认:“既然无法沟通,理解錯是很有可能的。”

第一次参加本沙龙活动的青年艺术家、兼修社会心理学的90后学子苏静,从代际创伤的角度看乡愁和沟通,认为乡愁也是一种创伤性的,“包括各种地缘政治引发的变迁,比如拆迁、拆宗庙、修大型水利等等,这些人迁走了会有什么影响,那种思乡情结,就好像在一个地方受到创伤,又想要回去那个地方看看,是极具想像力的。”她举例说: “正在发生的俄乌战争中,有一个难民孕妇逃到法国孩子就出生了,这个孩子一出生,就哭得很厉害,非常不安,实际上孩子在胎里,就已经有他自己的包括母亲、爸爸说的话呀,那种乌克兰的语系了,这种语言在他的前世里就有了,他听到的东西,他经历的环境,都给他造成一种潜意识。语言这个东西是一套思维体系,你没有办法克服它。”

崔保仲的体验是:许多华人艺术家虽然语言不是那么好,但是他们有另外一种敏锐度,就是感觉和知觉。他说:“陈箴是他们这一代艺术家里面语言最好的,他做了好几个作品,包括不能沟通性。比如他有一个圆桌作品,都是不同文化之间的碰撞,我觉得陈箴并没有把它封死,他认为即使是误会,也是美好的,至少我们在努力,在向往。”他接着指出:在座的艺术家赵端的老人院作品系列,就是跟老人聊天,给老人画像,把老人的肖像印在纸巾上,她在旁边录音,记录下老人讲的话,这里的语言表达都是跟身体相关的;再如旅法艺术家王度的数十本「王度黄页」系列,汇集了2008年在中国各地随意拍下的3万张照片,以此来质疑我们所处的信息化世界。“这些都跨越了一个基础语言的纬度。”

其实,语言既有其独特性及其思维特质,又有其多样性。那么,可否换个说法:理解是现在时,沟通是进行时呢?

徐敏的话达成共鸣。她说,沟通“成为我们艺术家的使命,包括电影、包括画家就是要完成一点一点的开放,就是要沟通,沟通是最主要的,我觉得不一定成功,但是你一定是开放的。”

以构建全球视野的“士”状态为己任的旅欧艺术家杨诘苍,曾在一次沙龙活动中说:“我们自己做好了,去影响他人和我们身边的人”。数十年来,杨诘苍凭一只毛笔跨越古今东西时空,在笔、墨、宣纸、陶瓷、装置等各种形式的艺术创作中自由驰骋,尝试用艺术手段突破语言或国族疆界,创作出了一系列技艺精湛、触动心灵的艺术作品,成为独特的“这一个”;他的艺术是世界的,也是他自己的;在他身上,深刻而全方位地体现了自由的艺术和艺术的自由。

日前,崔保仲在巴黎柳飒画廊(Galerie Liusa Wang)策展了一个小型群展,旅居巴黎的青年艺术家马仲怡、赵端、田德熙、韩琴等参加了展览。经历疫情生死场的体验,他们将自己对生命的感悟、个体修行、自我的反思升华,通过艺术深刻细致地表达了出来,基本共性是:跟着自由走,不局限于任何艺术形式。

这是崔保仲自2019年以来的第一个展览,也是他继「对流层」画展(2017)以来再次推出的第四代(2000年至今)旅法华人艺术家的作品。崔保仲定义的第四代艺术家的标记是:在全球化背景下來的法国,处于信息時代,社交媒体发达,身上的中国印记并不明显。正如青年艺术家邓攀在“对流层艺术家问卷”中所说:“艺术本身就是一种我们感受世界的方式…人的感受多样并且复杂,而且随时都有不同。地域、国籍是一种限制,艺术家要做的事情就是超越这些人为带来的限制。 ”

对于崔保仲来说,策展既是艺术探索,也是社会調研。回顾他的多个重要策展,总是匠心独具,每次都有新的创意和内涵,应证了策展即艺术、是一种更深层地揭示艺术本质的艺术;也应证了非科班出身的艺术家或自由策展人,有着更为广阔的思维空间和不受束缚的施展余地。

崔保仲始终认为,海外华人艺术家作为边缘人,需要一个自身的系统展示其存在的价值。他的志向是:继续余英时、程抱一、吴国光等人的思考和研究,以跨文化研究作为一种途径,保持开放,创办东西方交流碰撞的学术空间,推出年轻艺术策展人和评论人,培养华人藏家等等。

可以说,崔保仲的研究课题,客观上弥补了海外艺术家在这方面的空白。回望那些(特别是早期)互不往来、处于散状的海外艺术家的文化渊源和经历,探寻他们体现在艺术作品中的共通的东西,以及与当下、乃至将来的海外华人艺术家的某种内在的精神传承和异同,的确是一件值得去做、很有意义的事情。

参考资料:

巴黎「自由谈」沙龙活动记录

纪录片「艺术之路」(Les voies de l’art)崔保仲 赵巍 2015

前巴黎美院院长米修(Y. Michaud)在「对流层」画展开幕式上与策展人崔保仲和艺术家的对话(「对流层」/「TROPOSPHERE」)画集 (2017)

安琪:「无极的世界――用绘画阐释存在的自由与“无法澄清的生命”」2013

安琪:「寻找事物的秘密--司徒立的绘画艺术」1997

安琪:「中国民族站起来了?――政治转型期的民族主义溯源」香港「夏菲尔」出版社2002

安琪:「采访笔记」

百度百科、维基百科,自由的百科全书等网站艺术家词条。

(本期沙龙于2022年12月15日举办, 2023年3月成文并存档,4月中旬推出。)

沙龙摄像/影:胡嘉兴